Les inventions de Charles-Edouard Guillaume

A la sortie de l’agglomération de Fleurier, dans le canton de Neuchâtel, en direction de Môtiers, peu après l’église réformée, mais à droite, une maison aux volets verts porte une plaque commémorative, à gauche de l’entrée. C’est effectivement ici la maison natale de cet inventeur: Charles-Edouard Guillaume.

Fils d’une famille aisée au sein de laquelle l’horlogerie était déjà l’occupation principale de ses parents et de ses grands-parents, il est né durant le gros hiver de l’année 1861, le 15 février. Il va étudier la physique à Neuchâtel, puis il entre à l’EPFZ en 1878, afin de poursuivre sa formation. Après la rédaction d’une thèse ayant pour objet les condensateurs électrolytiques, dans la foulée de l’inventeur de la «Bouteille de Leyde», il est engagé, à l’âge de vingt-deux ans en France, comme chercheur au Bureau international des Poids et Mesures (BIMP) à Sèvres, près de Paris. Ses travaux de recherche, centrés désormais sur la métrologie et l’étalonnage précis des thermomètres à mercure, sont bien vite reconnus par le monde scientifique. En 1889, il est nommé comme adjoint à la tête de cette institution. Il donne aussi des cours de physique à la Faculté des Sciences de l’Université de Genève. Quelques années plus tard, il est nommé directeur-adjoint du BIMP, puis directeur général au début de la Première Guerre mondiale et assumera ce poste pratiquement jusqu’à sa retraite, en 1937. Il avait été honoré d’un Prix Nobel de physique en 1920 et il était le père de trois enfants.

Une intuition qui le conduira au Nobel

Dès ses premières années à Sèvres, alors que la métrologie n’était pas son domaine de prédilection, Charles-Edouard Guillaume se passionne pour tenter d’améliorer la fiabilité des alliages de métaux utilisés dans les instruments de mesure, afin d’éviter les fluctuations et l’instabilité dues aux variations de température, c’est-à-dire la dilatation thermique.

Son intuition l’oriente plus précisément vers les aciers au nickel. Une société industrielle de l’époque, dirigée par un nommé Henri Fayol, fournit dès lors au chercheur du BIPM plus de six-cents alliages différents de Fe-Ni sous forme d’échantillons. Charles-Edouard Guillaume va ainsi établir les courbes spécifiques des coefficients de dilatation de ces alliages. Il découvre après de multiples vérifications que l’alliage avec 36% de nickel est celui qui se dilate le moins. On donnera le nom d’ « Invar » à ce métal qui sera désormais utilisé dans les balanciers des horloges et des morbiers.

D’autre part, la découverte de l’anomalie thermo-élastique, en collaboration avec l’horloger Paul Perret et l’ingénieur Marc Thury, va donner le premier spiral compensateur, avec un alliage Fe-Ni avec 28 % de nickel. Mais cet alliage est mou et conserve une forte erreur secondaire. Charles-Edouard Guillaume parvient à rendre alors cet alliage plus élastique et à diminuer l’erreur secondaire par des additions de tungstène, de manganèse et de chrome. Cela donnera l’Elinvar, connu aussi sous l’appellation « Métélinvar », « Nivarox » ou « Isoval ». Les spiraux en alliage de palladium et de cuivre, tels ceux qu’avaient développé pour les chronomètres de marine Charles-Auguste Paillard (1840-1895), natif de Sainte-Croix, deviennent ainsi dépassés.

En résumé, et sans entrer ici dans plus de détails techniques et scientifiques, l’on peut affirmer que le mérite de Charles-Edouard Guillaume, décédé après une brève année de retraite active le 13 juin 1938, a bien été celui d’avoir introduit une approche scientifique et systématique de la métallurgie et de la cristallographie dans le domaine de l’horlogerie.

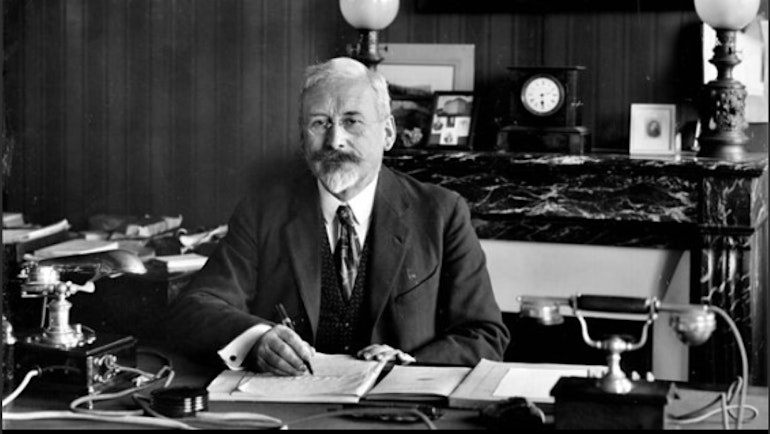

Charles-Edouard Guillaume

© Boyer / Roger-Viollet

La maison natale de Charles-Edouard Guillaume à Fleurier (NE).