Jacques Chessex, fils d’homme ?

Quelques propos sur « Le Calviniste »

Le récent recueil de poèmes de Jacques Chessex (Grasset, Paris 1983, 140 p.) n’a pas fini de nous interpeller. Par la somptuosité formelle de ses vers, par ce déchirement qui nous prend d’emblée comme une sorte de musique, de brouillard ou de nuée, par cette menace quasi permanente de la mort qui chante et qui danse ici avec une ampleur et une justesse de ton encore jamais atteintes en poésie avec autant de maîtrise.

La cohérence interne (ou continuité) de ce petit ouvrage est tout d’abord à souligner. Les œuvres qui ouvrent chacune des quatre parties du recueil de quatre-vingt-huit poèmes ne sont pas là en effet sans raisons bien précises. Oh, je le sais, il ne faudrait jamais parler de raison lorsqu’on veut parler de poésie, de cette voix qui est par essence « déraisonnable »… Et pourtant ! Ce n’est certainement pas par hasard que l’auteur lui-même intitule la première partie « Tout se détruit ». Certes, cette conscience aiguë était déjà tout entière contenue dans le cri du « Reste avec nous » de 1967 et c’est l’un de ses grands thèmes, mais il s’agissait encore essentiellement des autres. Maintenant, avec les années et l’expérience romanesque, la maturité n’a fait que charger d’un poids supplémentaire, presque insoutenable, la mémoire du poète :

Forêt, torrent, ravin, colline

Qu’ai-je fait pour hériter vos ruines

Qu’ai-je outrepassé dans l’infâme

Pour assister à votre fuite

Chemin, rocher, ruisseau, vallée

Pour vous perdre jour après jour

Comme Tantale

Sans cesse volé de l’eau limpide et du fruit

Vole moi-même de vos magnificences

Dans la poudre haineuse d’avril.

Il se souvient de la Loi de ses pères. L’éternel sentiment de culpabilité le hante de plus en plus fréquemment :

Qu’ai-je à punir en moi du décalogue

Quand tout est bien

La honte luit salement à ma mâchoire…

À cause de cela, il a d’autant plus besoin des lieux aimés pour s’appuyer. Mais voici que ceux-ci, comme lui, se dérobent, sont troués de blessures, voués à la destruction, à l’usure, au ternissement, que cela soit en avril, en mai alors que fleurissent les premières violettes dans les talus, en plein été ou même en octobre. Partout le mal afflue. Cette première partie nous donne ainsi d’extraordinaires poèmes parmi lesquels « Le visiteur », « Cimetière de Ropraz » et surtout « Orée de décembre » nous semblent les plus accomplis et enracinés.

Une plage de soleil et d’été

La deuxième partie, plus brève que la première, est comme une parenthèse laudative, une merveilleuse plage où l’auteur se souvient des étés, du soleil, de cette gloire qui irradie, tandis que les pluies d’équinoxe attendent déjà, patiemment, derrière le bois :

Voici ton règne, enveloppe terrestre

Ta flamme lointaine et ton reste

Ton histoire s’inscrit dans cet intervalle

Toute trace y parle dans ta cendre

Du territoire vénérable

(Bogue, p. 73)

Dans la troisième partie intitulée « Perdre », ce sont les arrachements, les dépouillements successifs qui sont évoqués comme autant de preuves tangibles et pourtant dérisoires. Des êtres chers, tel ce bouleversant poème écrit au bord de la lumière tombale, lors de l’ensevelissement de Gustave Roud, mais aussi des os, ici un crâne de renard, et encore, pour terminer, une étrange « Élégie à Ernest Hemingway », sorte de hors-texte où, par la puissance du dialogue, se dresse bientôt devant le lecteur un vieil homme mort il y a plus de vingt ans :

Souvent, sous le couteau dressé de la corne, Hemingway

Je pense à toi, à ta tresse de muscles,

À ta barbe de chardon blanc

J’imagine la liberté chez les morts

Et j’envie ton âme aujourd’hui sereine

Puis je la sens qui me hante et me presse

Qui m’agrippe comme une main hâlée

Et me secoue à la manche de ma veste.

La dernière partie, qui a donné son titre un peu abrupt au recueil et qui s’ouvre par un long poème liminaire, nous vaut une approche encore plus bouleversante de l’insaisissable, toute émaillée implicitement de références judéo-chrétiennes. Je pense ici à « Ruse et mélancolie » où l’auteur évoque une visite dans une maison de retraite, ou à « La nuit de septembre » et encore, comme un éclair de foudroyante force, à ce prodigieux « Chant pour la nuit » de la p. 130, qui est en réalité une prière digne des grands mystiques et des saints :

Ah protège-nous des coups du diable

Au seuil de l’ombre

Du rêve où le corps est le sujet de la honte

La lente organisation du vieillissement et de la joie

……………………………………………………….

Aide-nous à nous relever de nos couches humides

Comme tu voulus que Lazare se levât,

Et sa paix

Car à ton aube nous sommes pareils à des enfants

Affolés de naître

Après tant de glu au labyrinthe

Où nous n’avons pas reposé.

Je ne me casse pas, je dénonce

C’est par un « Ode à l’automne » que Le Calviniste se termine. Pourtant, il n’y a pas encore d’apaisement à l’horizon ; la noirceur de la faute revient en force et l’auteur sait bien que Dieu n’est pas digne de ce jeu sans gloire. Cependant, s’il est toujours extrêmement périlleux de prétendre délimiter ce qui appartient en propre au poète et ce que l’extérieur lui a fourni, une certitude s’impose de plus en plus nettement : notre condition humaine, ce moi multiple où vieillissent ensemble l’ivraie et le blé, a trouvé avec le grand poète de Ropraz un de ses plus purs porte-parole. Tel celui qui, émergeant de la nuit, se nommait « connaisseur des abîmes » dans le célèbre Livre des morts de l’ancienne Égypte, Jacques Chessex peut partager désormais avec Ézéchiel le titre envié de « fils de l’homme ». Et Calvin lui-même ajoutait : « parce qu’il avait jugé digne du don de prophétie ».

Je fais mes vacillements et mes hontes

La parole de Dieu sort de moi

Mais je ne clame pas ma vieille ruine

Je ne me courbe pas

Je ne me casse pas

Je ne demande rien pour moi

Je dénonce. (p. 113)

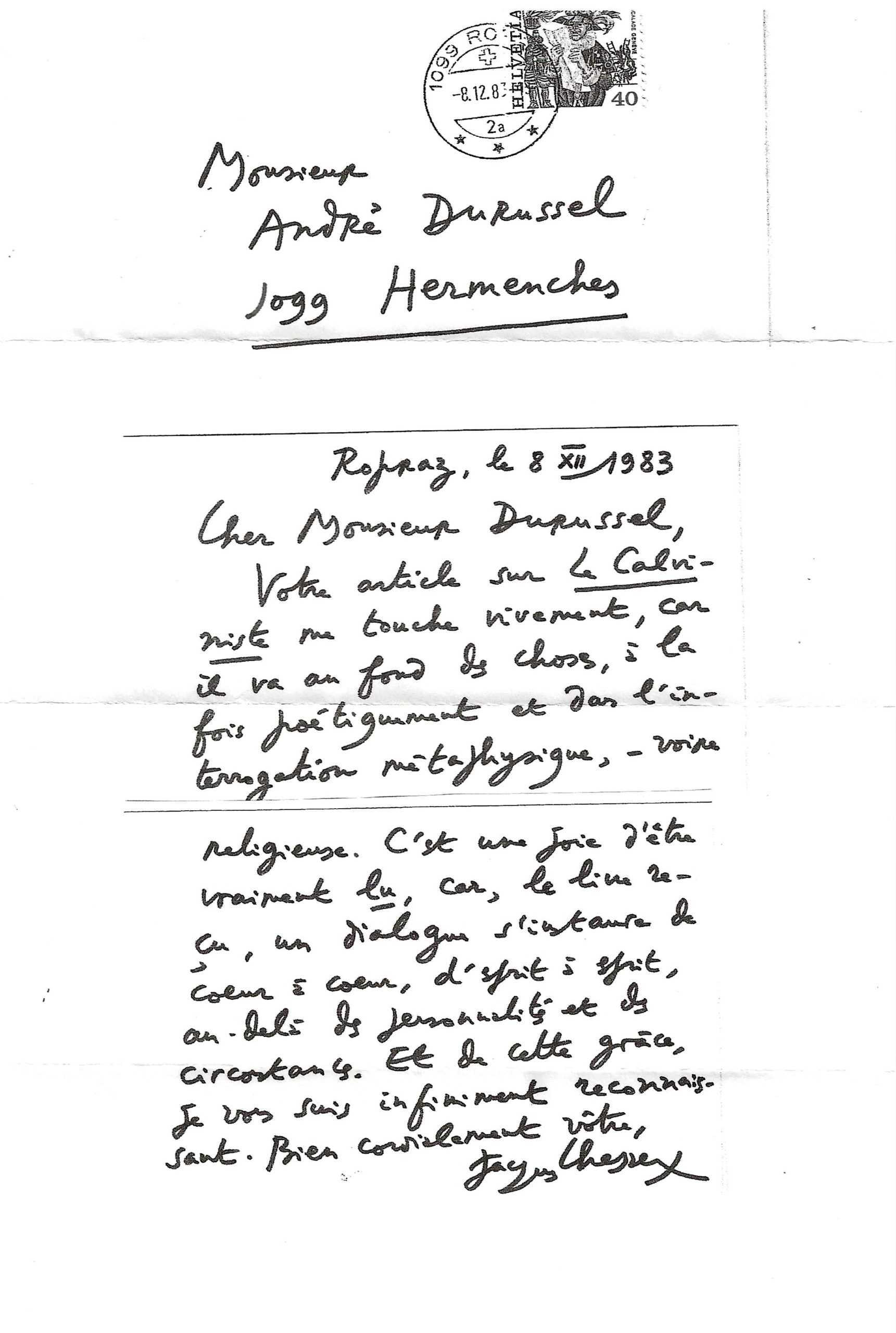

André Durussel